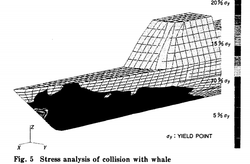

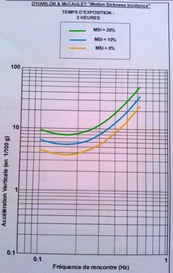

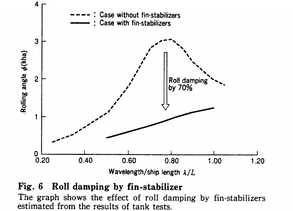

Un modèle viable dans les années 90 et 2000 Ramon Llull Ramon Llull Les années 1990 et le début des années 2000 ont été propices à la construction de navires à passagers à grande vitesse, aussi appelés NGV. Le prix du combustible n'a alors pas atteint les niveaux actuels, facteur expliquant plus tard la faillite de ce système en Europe. Pour de nombreux armateurs, il s'agissait d'une offre presque vitale à proposer à la clientèle: vacanciers, hommes d'affaire et habitants locaux voient en cette option un grand gain de temps pour certaines traversées de courte ou moyenne distance. Par exemple, naviguer entre Nice et Bastia avec le NGV Liamone prenait entre 3h30 et 4 heures (temps rallongé en raison de la réglementation française qui limite la vitesse du navire aux alentours de Nice, Bastia et de la Corse en général). Le même parcours en avion prend 45 minutes, auxquelles il faut ajouter les contrôles à l'aéroport, la récupération des bagages, et le trajet entre les aéroports et centre-villes respectifs, et un billet plus onéreux. "La rapidité alliée au confort n'affecte pas le prix du billet. Cette caractéristique tient au nombre élevé de rotations, au fait que l'équipage et les services à bord sont moins importants mais également au fait que ces navires naviguent à plein rendement toute l'année [ndlr: ce dernier argument peut être discuté car ces navires sont fortement sujets aux aléas de la météo. Nous y reviendrons plus bas]" indiquait l'Isemar en 2003. Une option intéressante donc, qui poussera les compagnies à se procurer ses propres NGV. De nombreux chantiers de construction se sont ainsi spécialisés en la matière. On notera par exemple Rodriguez Cantieri Navali (véritable précurseur en la matière dans les années 1950) en Italie ou en France celui d'Alsthom-Leroux, tous deux ayant largement contribué à la construction de navires à grande vitesse monocoques (très souvent choisis car ils coûtaient moins cher et étaient plus simples à construire que les catamarans dont la technologie était encore récente) selon leur propre conception du design extérieur. Pourtant les principes de propulsion et de stabilisation restaient dans l'ensemble les mêmes. A vitesse exceptionnelle, propulsion exceptionnelle Propulsion du NGV Liamone Propulsion du NGV Liamone Pour atteindre des vitesses commerciales de 65 à 75 km/h, une propulsion traditionnelle par hélice n'est pas envisageable. Des systèmes ont alors été développés pour répondre à ce besoin spécifique: les hydrojets. Le fonctionnement est schématiquement proche de celui d'un réacteur d'un avion: un fluide (en l’occurrence l'eau) est aspiré et accéléré grâce à une hélice tournant à grande vitesse, puis propulsé à l'extérieur de l'hydrojet, expliquant ainsi un déplacement du NGV. Cela permet également de se passer de tout système de direction (safrans notamment) puisque l'équipage donne sa direction au bateau en faisant tourner les hydrojets. La structure même des navires a aussi été revue. Ceux-ci sont beaucoup plus léger que les navires traditionnels pour des raisons évidentes de coûts de fuel. L'étude des formes de la coque et plus spécifiquement de la carène (partie immergée) ont permis une diminution des frottements en recherchant une forme effilée, mais surtout en améliorant la portance des bateaux. Concrètement, avec la vitesse ceux-ci se soulèvent plus ou moins, réduisant la surface en contact avec la mer, ce qui permet là encore d'augmenter la vitesse par rapport à une unité traditionnelle. Une structure optimisée posant problème en cas de mauvais temps et collision Cette structure allégée et cette portance augmentée mènent à des problèmes: structurellement le navire est plus fragile, ce qui peut s'avérer dangereux en cas de mauvaise météo ou de collision. Mitsubishi au cours de la construction en 1997 du plus gros navire à grande vitesse du Japon évoquait l'effort subit par la coque en cas de collision avec une baleine, accident à prévoir car les cétacés ont moins de temps pour réagir en fonction de si un ferry arrive à 35 ou 65 km/h. Enfin, l'inconvénient commercial majeur à régler était la stabilité des NGV. Les passagers sont en effet plus sensibles à la houle et aux vagues de grande importance sur ces navires car la rencontre avec celles-ci se fait à une plus grande fréquence en raison de la vitesse du navire, mais aussi de sa légèreté qui facilite grandement l'influence des vagues. Un mal de mer des passagers prévisible permettant d'apporter des solutions adaptées à chaque bateau MSI. Copyright CPGE Jean Perrin. MSI. Copyright CPGE Jean Perrin. Les mouvements que subit le bateau expliquent directement le mal de mer des passagers. Ma principale surprise a été de découvrir qu'il était possible de modéliser la proportion de personnes malades, appelé taux de MSI (Motion Sickness Incidence), en fonction de l'accélération verticale (= les mouvement du bateau de bas en haut), de la fréquence de rencontre avec la houle et du temps de traversée. Le but de tout constructeur est de limiter le nombre de personnes malades pendant des traversées qui peuvent durer quelques heures. Trois dispositifs ont permis de réduire plus ou moins fortement l'influence des vagues sur les mouvements des NGV:  Le T-foil est une sorte de T inversé. Situé à l'avant bateau, il est d'une importance majeure pour limiter les effets de mouvements verticaux décrits ci-dessus (le pilonnement et le tangage). L'angle des volets (les flaps) qui s'y trouvent changent en permanence d'angle à l'aide de calculs effectués par des ordinateurs à bord. Cette technologie est là encore d'une certaine manière empruntée à l'aviation, pour limiter le "décollage" du NGV.  Les fins, situés par paires sous la coque des NGV permet de limiter le roulis. Leur effet est significatif, comme le montre cette étude de Mitsubishi. Enfin les trul tabs sont des volets situés à l'arrière du navire, qui de manière similaire au T-foil limitent le tangage et le roulis. Conclusion Les NGV monocoques n'ont semble-t-il plus d'avenir en Europe, principalement en raison de coûts de fonctionnement élevés. Les NGV monocoque consomment plus que les catamarans en raison de la plus grand surface en contact avec l'eau. La technologie a assez évolué pour que la construction de catamarans ne soit plus aussi chère et difficile qu'il y a une vingtaine d'année. Ainsi, les seuls grands navires à grande vitesse (d'environ une centaine de mètres de long, voire plus) que l'on construit actuellement sont des catamarans et trimarans, dont la production revient majoritairement à deux principaux chantiers: Incat et Austal. La volonté de conversion de ces navires est nouvelle, et ne semble pas être plébiscitée par les armateurs. Le seul exemple en Europe de grands HSC mono-coque convertis vient de Balearia qui souhaite changer la propulsion traditionnelle de certains de ses navires (par exemple le Ramon Llull, vu sur la photo au début de l'article) pour passer au GNL. On observe donc depuis quelques années une migration progressive des NGV monocoque vers des pays asiatiques ou d'Amérique du Sud (à l'image du Federico Garcia Lorca de la Balearia vendu il y a deux mois à Conferry (Venezuela), du Al Sabini racheté par un armateur coréen après plusieurs années de désarmement en Méditerranée, etc...) ou plus radicalement à la démolition (par exemple en 2011, de nombreux ferries à grande vitesse de l'ancienne compagnie publique italienne "Tirrenia" et de ses filiales étaient vendus à la démolition. Parmi eux, les Aries, Guizzo, Scatto, ...). Pour aller plus loin...

Les commentaires sont fermés.

|

Archives

Mai 2024

RechercheCatégories

Tous

|